屋根の雨漏り原因(事例)と修理方法の解説

雨漏り診断士としての視点で、事例と合わせて屋根の雨漏の原因と修理方法を解説していきます。

※一般的な工事会社と違う視点になる事があります

目次

屋根の構造と雨仕舞

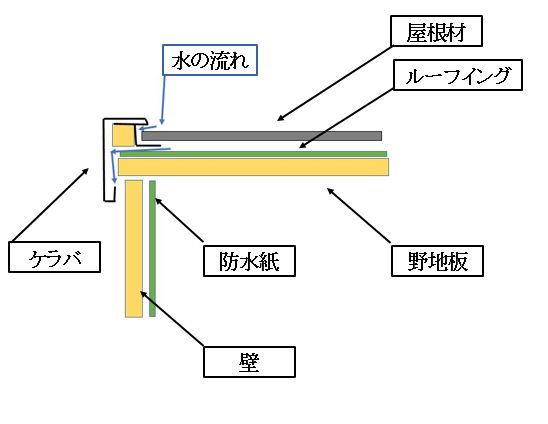

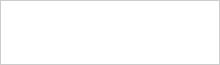

雨漏りの原因をより理解できるように、まずは屋根の構造と雨仕舞について説明します。

・野地板

・ルーフィング

・屋根材

この3点の役割を理解することが重要です。

野地板とは、スレートや瓦など屋根材を支える下地材の総称です。野地板の「野」は目に見えないところに用いるという意味で、屋根材を施工すれば屋根に上がったとしても見えなくなります。

また、野地には杉板野地・野地板合板・耐火野地板合板があり、屋根材の種類や防火基準によって使い分けされています。

次にアスファルトルーフィング(二次防水)です。アスファルトルーフィングとは、野地板の上に施工する屋根の防水シートです。この防水シートがあることで、屋根材の下に雨水が浸入しても野地板および室内まで到達しない仕組みになっています。

写真2:アスファルトルーフィング施工 ガルバリュウム鋼板(屋根材)施工

最後に屋根材です。屋根材は一番外側に施工され、雨や太陽光などから建物を守ります。素材には、瓦・ストレート・ガルバリュウム鋼板があります。

野地板の上にアスファルトルーフィングを施工し、その上に瓦・ストレート・ガルバリュウム鋼板等の屋根材(一次防水)を葺くというのが屋根の構造です。

屋根はこのような構造になっていることで、一次防水の下に雨水が浸入しても二次防水があるため、野地板および室内まで到達しない仕組みになっています。

この二次防水の劣化や不具合があると、雨漏りに繋がります。工場等の折半屋根の構造は二次防水の概念がありませんが、住宅など一般的な屋根防水の仕組みは上記の図面内容になります。

それでは屋根からの雨漏りを修理するには、どのような方法があるかを事例を上げて解説していきます。

業者による知識不足にとる屋根塗装後の雨漏り事例

実際に弊社に問い合わせがあった事例です。内容は、他の業者が屋根塗装をした数年後に雨漏りが発生した事で、「工事内容が悪いのではないか?」とお客様は感じていました。というのもお客様はこの業者から「屋根塗装することで屋根が長持ちする」と説明されたそうです。

屋根塗装後、数年で雨漏りすれば工事内容に不信感を持つのも仕方がない気がします。おそらく塗装業者も悪気は無いのですが、「屋根塗装することで屋根が長持ちする」という説明は、半分正解で半分は間違いといったところでしょう。では、何が間違いで何が正解なのかを順を追って説明していきます。

問題点1.業者が二次防水まで理解していなかった

屋根塗装はストレートやガルバリュウム鋼板等の屋根材(一次防水)の補強であり、屋根下地のルーフィング(二次防水)の補強にはなりません。 ルーフィング(二次防水)は、一般的に耐用年数が15年~20年程度です。正しい判断ができる業者であれば、屋根を葺き替えるか?もしくは塗装で良いのか?をお客様へ説明します。

今回の業者は、ルーフィング(二次防水)について理解していなかったことで、耐用年数の問題点は伝えず屋根塗装のメリットだけを説明した可能性が高いです。そのため、屋根材(一次防水)の補修をしても、ルーフィングなどの二次防水が原因で雨漏りしていました。

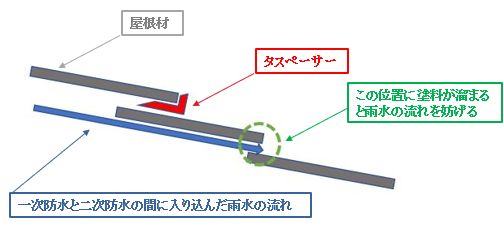

問題点2.業者が縁切りを行っていなかった

今回の業者は、縁切り(タスペーサー)を行っていませんでした。スレート屋根の場合、屋根材と屋根材の重なりに隙間がないと、入り込んだ雨水を排出できなくなってしまいます。普通に塗装をしてしまうと塗料で隙間が埋まってしまいます。これを防ぐのが縁切り(タスペーサー)です。

このタスペーサーを屋根材と屋根材の間に差し込むことで、屋根材(一次防水)とルーフィング(二次防水)に入り込んだ雨水をスムーズに排出します。縁切りを行っていない事で、屋根材内部に浸入した雨水が滞留しやすくなり、二次防水の経年劣化を通常より速めてしまいます。

また、タスペーサーだけに頼るのではなく右上の写真のように、横方向に塗ることで屋根材の水の抜け道をふさがないように塗装します。この方法はタスペーサーが商品化される以前からの施工方法でタスペーサーと横塗りを併用する事で、施工が原因となる雨漏りを予防できます。

今回の事例の正しい修理方法

屋根から雨漏りが発生したという事は、耐用年数が過ぎた二次防水(ルーフィング)に問題が発生したという事なので、お客様には気の毒ですが全面の葺き替えを進めるしかありません。一部を補修しても耐用年数が過ぎている以上、別のルーフィング箇所に不具合が出て漏れる可能性が高いからです。

一見、部分補修を提案する業者が親切にも見えますが、二度、三度の雨漏りを繰り返し、最終的に葺き替える可能性を考えれば、できれば一度に済ませる事を推奨します。

斜壁(しゃへき)の雨漏り事例

雨漏り調査やシーリングによる補修を繰り返したが止まらず、弊社に相談が来た案件です。

斜壁とは、斜めに建てられた壁の事を呼びます。この写真の後ろにある屋根(赤い矢印)と斜壁の勾配(棟から軒先までの角度)がほとんど変わらない事から、斜壁は屋根と同等の部位として扱う必要があります。しかし、斜壁の多くは屋根としての防水性能がなく、経年劣化とともに雨漏りの原因に繋がります。

問題点

問題点は、笠木と斜壁にタイルが施工されている事、また図面を確認しても笠木や斜壁部は壁(モルタルとALC)として取り扱っている事です。この事から、笠木・斜壁は屋根としての防水性能がないため雨漏りが発生したと考えられます。

今回の斜壁の修理方法

今回の斜壁の修理方法は、笠木・斜壁を屋根と同等の部位として考え、ガルバリュウム鋼板(一次防水)の下にルーフィング(二次防水)を施工ところ、十年近く止まらなかった雨漏りは止まりました。

折半屋根の雨漏り事例(コスト削減による不具合)

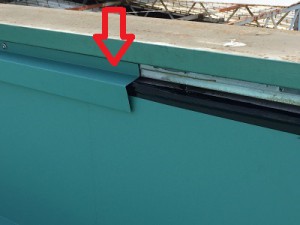

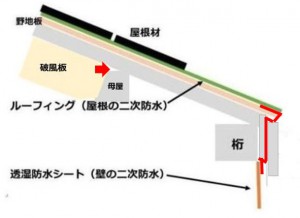

この事例の折半屋根(板金)の雨漏りは、笠木と折半屋根立ち上がりのジョイントシーリングの破断が原因です。この事により、シーリング内部(写真4)に雨水が浸入し室内に雨漏り具象が確認されました。

赤の矢印が笠木ジョイント部 写真4 赤矢印のジョイント部に雨水浸入による錆

問題点

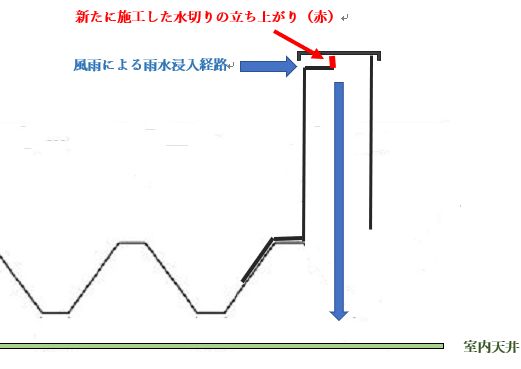

問題点は、シーリング内部を確認するとわかりました。壁の奥に折半屋根(立ち上がりの鋼板)を水平に差し込んでいるだけで水切りの立ち上がりは無く、シーリングが破断すると雨水は室内に浸入する納まりとなっていました。

なぜこうなったかは、新築時の施工者(職人)しか分からない事ですが、状況から推察すると、1枚の鋼板で加工すると立ち上がり寸法が足ら無い(上記図の赤矢印部が寸足らず)事が分かりました。なので、新築時の施工業者は鋼板の先を水平に差し込むだけで水返しを作らずシーリングの防水性に頼ったものと考えられます。

今回の折半屋根の修理方法

弊社の考えた施工内容だと、立ち上がりを作るために2枚の鋼板を加工する必要があり、既存の寸足らずの部分に水切りを新しく設置し、シーリング処理をしました。これでシーリングが破断しても、以前のように雨水が浸入しない仕組みが出来上がりました。

※ 笠木にも雨水が浸入しない仕組みを施していますが、本文からそれるので、屋根では解説しないものとする。

2枚の鋼板を使って施工(水切り)すると、修理案件の建物では金額ベースで15万ぐらいの材料および施工原価が変わるはずですが、シーリングが破断すると雨漏りが発生する施工と、シーリングが破断しても雨漏りが発生しない可能性が高い施工では、今後のリスクは比べ物にならないはずです。

折半屋根の雨漏り事例(ボルトに看板金具を取り付けたために起きた不具合)

他の業者で修理をおこなったが雨漏りは止まらず、弊社に依頼を頂きました。

問題点

目視で確認すると、看板の土台金物を屋根のボルトで固定しており、強風雨になると看板が風を受けて煽られ、屋根金具に負担がかかる状態になっていました。おそらく、以前の業者も看板金物に負担がかかると考え、シーリング(コーキング)でボルトキャップによる止水処理を行っていました。しかし、雨漏りは止まっていません。

弊社が「ここが問題点だな」と考えたのは、写真5の看板金具(赤の矢印)と、折半屋根のボルトの隙間です。この位置に負担がかかると仮説を立てました。検証の結果、看板金物と折半屋根のボルトの隙間から雨水浸入が確認されました。

写真5

修理方法

修理方法は、屋根看板を撤去し、既存のボルトキャップを取り外した上で、看板金物で広がったボルト開口部をシール材(パッキン等)やボルトキャップで止水して終了です。

折半屋根の経年劣化による雨漏り事例

折半屋根は、持ち運び可能な長さの加工品を重ねていく事で一枚の屋根になります。新築時には、問題なくつなぎ目が重なっています。ところが、夏の日差しや冬の寒さで伸縮と膨張を繰り返す事で、屋根材に歪みや反り返りなど、重ね代(つなぎ目)に隙間が出来ます。

問題点

下の画像は、元々のつなぎ目の位置にマジックで印を付けた写真です。つなぎ目を元の位置にするため手で抑えています。

その後、つなぎ目を抑えた手を放すと、歪んだ屋根が反りかえり1㎝近くも印の位置より上部に浮き上がります。当然ですが折半板のつなぎ目のかかりが悪く、降雨が横降りになると雨漏りが発生します。

修理方法

修理方法は、カバー工法を施工しました。折半屋根には二次防水(ルーフィング)の概念が無い事から、不具合箇所にカバー工法を施すことで雨漏りは終息しました。

軒ゼロの修理について

軒の出幅の無い事を軒ゼロといいます。軒の出幅がない理由として、近隣との境界に余裕が無かったり、もしくはデザインを優先した事で軒を短く施工する傾向にあります。近年、軒ゼロが理由の雨漏りが増えています。実は、軒が長ければ既存の雨仕舞でも、ある程度の風雨ならば室内に雨水は浸入しません。

問題点

今回も典型的な軒ゼロの雨漏り事例で、屋根のルーフィングと壁の透湿シートに、軒ゼロ向けの雨仕舞が施工されていない事で室内に雨水浸入していました。

図の赤の部分:新たに施工する防水テープ等

修理方法

今回の修理ポイントを上の図で解説すると、屋根のルーフィングと壁の透湿防水シートを一体化し、ルーフィング(屋根)・防水テープ(破風板)・透湿防水シート(サイディング)の連続性を持たせる事で、浸入した雨水を外部に排出する仕組みを作りました。

上の写真は、実際に軒ゼロを修理した時の写真です。防水テープ(赤文字)を破風板の下地に施工し、さらに透湿防水シートまで防水テープをつなげました。

※時々、防水テープの代わりに透湿防水シートを施工する現場を見かけますが、透湿防水シートは壁の下地材であり、屋根の下地材(ルーフィング等)としての代用品にはなりません

透湿防水シートの上にサイディングを張り、防水テープの上に破風板(白)を施工すれば、ケラバや破風板のジョイントから雨水が浸入しても、室内に浸入することなく外部に排出される仕組みが出来上がります。

上記YouTubeチャンネルは少し違う修理方法になりますが、軒ゼロ修理のイメージが出来ると思います。

屋根カバー工法のメリットとデメリットと修理事例

カバー工法は既存の屋根(カラーベスト等)の上にルーフィングを張り、新設の屋根を作る方法です。屋根リフォーム(庇)の施工を説明すると、カバー工法のメリット・デメリットが分かりやすくなる事から、先ずは施工過程をご覧ください。

瓦の撤去 土の撤去完了:屋根下地の腐朽を確認

瓦と土の撤去後、既存下地の上から野地板を張りたいところですが、庇の真ん中が5㎝も下がっている事が分かりました。このまま施工すると、庇の中心部がVの字に反り返り、雨水が庇の中心に集まる事で雨仕舞的に好ましくありません。なので、既存勾配の修正が必要です。

※屋根の形状には直線屋根・そり(てり)屋根・むくり屋根などのデザインがあり、変形した屋根の全てが不具合ではありません。

写真7

白い糸(写真7)を張り、庇の水平を確認し木材で低い部分をかさ上げを行い、屋根材を水平に施工できるように木下地で加工します。

下地のコンパネ(野地板)を水平に貼り終わり、ルーフィングを既存ルーフィングの下に差し込めば、二次防水の連続性を確保できます。

➡

➡

Before After

数m程度の庇ですが、経年劣化で庇下地の腐朽や瓦と土の重みで庇に歪みが出ていた事を理解して頂いただけたでしょうか。では、この事を踏まえて、カバー工法のメリット・デメリットを上げていきたいと思います。

カバー工法のメリット

カバー工法のメリットは、既存の屋根の上に屋根材を張るわけですから廃棄物が少量で済み、費用コストを抑える事が可能です。(屋根材のメーカーとしても通常の経年劣化には問題が無いとの見解です。)

カバー工法のデメリット

既存の屋根材を撤去しない事から野地板の腐朽や歪みを確認しないまま施工してしまうことです。

採用する場合の問題点

・既存の野地板は腐朽(腐食)していないか?

・雨漏りが起きたことで躯体(柱・梁)にダメージは発生して無いのか?

上記の問題点確認ができなければ、基本的にカバー工法を採用しない方が良いと考えます。比喩になりますが、「ぬかに釘」がぴったりな表現で、2018年の大阪を直撃した台風21号でも屋根のカバー工法は被害が多くでたようです。

さらに、屋根重量が単純に考えても既存屋根材との重量合計が2倍になり、かなり建物に負担がかかると考えられます。

知っていると面白い屋根の豆知識

スレート葺き屋根(カラーベスト)の先端を斜めにカット

これは弊社のこだわりですが壁・谷などの取り合いに貼るカラーベスト(スレート)の先端を斜めにカットします。(写真5)

写真5:青矢印の方向に雨水が流れる 写真6:先端がカットされていない

通常は写真6のように角はとがったままです。大雨ではカラーベストの先端に雨水が滞留し排出が悪くルーフィングの内側に水が廻ると雨漏りがおきます。なので、大雨時でも水の流れをある程度コントロールするためのひと手間です。

薪ストーブ(角煙道)の構造について

四角い煙突から想像できるキヤラクターといえばサンタクロース。煙突から入ってきて、良い子にプレゼントを渡す優しいおじいさんですが、実際の煙突は四角い空間の真中に丸い煙突の筒が固定されています。

写真:煙突内部(煙道)

これは、薪ストーブで熱せられた煙が煙突の筒の中を上昇するため熱が建物に直接伝わることを防ぐ安全対策です。正確には煙突でなく、四角い煙道になります。

さて、もう一つ煙突の構造でセットになっている造りが雪割です。大阪ではあまり聞きなれない言葉ですが、雪の多い地域では当然の造りのようです。私も部材の納まりや雨仕舞については知っていますが実物の煙道を見るのは初めてです。

この小さな三角の雪割が角煙道の赤丸の位置(雪割)の積雪を防ぎ雪の重みで角煙道に負担が掛からない様にしています。小さな形状の煙突だと雪割が無い状態では雪の重みで歪んでしまう事もあり、雪国の煙突には重要なアイテムと言えるでしょう。

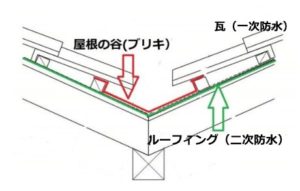

谷樋とルーフィングの基本的な知識

色々な谷樋の納め方はあるとは思いますが、基本的には二次防水(ルーフィング)の施工後に谷樋(一次防水)を設置するので、谷樋がサビて孔が開いても、すぐに雨漏りが発生するわけではありません。

左上の図で説明すると、ルーフィングが機能する限り雨漏りは発生しませんが、谷が痛んで穴が開き、長い間放置すると雨漏りの原因になります。というのもルーフィングの耐用年数は15年~20年と、そこそこ長いのですが、あくまでルーフィングは屋根の下地材であり、放置すると紫外線に長くさらされると通常より早く劣化が進行します。

瓦等の屋根材(一次防水)に保護され、紫外線に直接影響を受けない環境下で初めて耐用年数が確保されます。メーカーに聞いた話では紫外線にさらされると数年でルーフィングは防水機能を失うようです。

まとめ

屋根塗装のトラブル・斜壁(しゃへき)・折半屋根の不具合・軒ゼロ・カバー工法などなど。数十年前は一般的な施工方法が、現在ではタブーとされる工法も少なくはありません。工事業者は施工が終了すれば、「あの頃は この工法で良かったのに・・・」程度で済みますが、お客様にとっては数十年先まで不具合を抱える事になります。

軒ゼロの問題点は、現在の新築工事でも多く施工され、経年劣化とともに雨漏りが発生しています。この時点で、正確に不具合を修正出来ればよいのですが、知識の無い者がカバー工法を行うと、当然ですが雨漏りは止まりません。

こうなると、カバー工法の屋根材と新築当初の屋根材を撤去をすることになり、廃棄処分費だけでも屋根を葺き替える費用に匹敵します。そのため、雨漏りが起きた場合、「屋根だから屋根屋さん、壁だから塗装屋さん」的な発想は止めて、根本的な問題点を理解している、もしくは不具合を確認できる業者(調査から修理まで一貫して可能な業者)に発注する必要があります。

もしくは、リスクを回避するためにも、第三者保証のリフォーム瑕疵保険で5年間の保証を付けるのも一つの方法論です。(自社保証の話ではなく、第三者保証であることが必須です)

少し熱く語ってしまいましたが、以上を持って屋根の雨漏りについての話しを終わります。