防水工事(下地処理)の重要性と各工法の費用

防水工事は、FRP・ウレタン・シート防水と種類も費用も様々ですが、どの防水工事をするかは適材適所であり、とびぬけた良い防水材はありません。

ただ、改修における防水工事のポイントは、いかに現状のダメージ(剥離・ひび割れ等)である下地処理に注意を払うかが肝心です。防水の下地処理の重要性を中心に解説していきたいと思います。

目次

屋上と陸屋根の違い

屋上と陸屋根は同じような意味合いで表現されていますが、厳密には、人が出入りできるか?できないか?の違いです。人が出入りできる最上部の外部スペースを屋上と呼び、人が入りできない屋上部の外部スペースを陸屋根と呼びます。

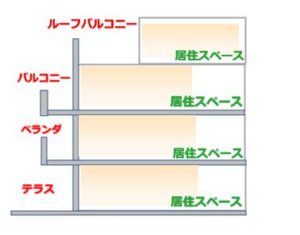

ベランダとバルコニー(ルーフバルコニーも含む)、テラスの違い

ベランダとバルコニーにも違いがあります。ベランダは、2階以上の外部に張りだし、屋根等で雨をしのげるスペースのことを言います。バルコニーは、外部に張り出し、なおかつ屋根が無いスペースのことを言います。

テラスは、住宅の場合、建物外部で地盤面より一段高くなったスペースのことを言います。

※屋上と陸屋根、ベランダとバルコニーの呼び方の違いはありますが、解りやすく解説するためこのページでは同じ意味合いで表現していきます。建築用語を知っている方にとっては違和感を感じるかもしれませんが、ご了承ください。

屋上の雨漏り原因1

広範囲な屋上で雨漏りが発生した場合、調査が必要になります。調査をすることで、雨漏りの原因箇所を絞り込むことができ、施工範囲を確定できます。この説明だけでは分かりづらいので、実際の調査内容を見ながら範囲を絞り込む必要性についてまとめます。

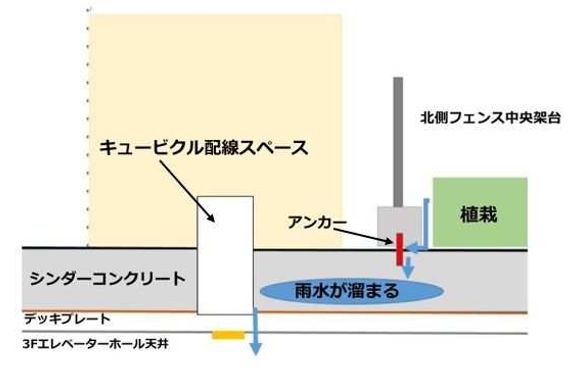

この雨漏り調査事例は、新築後すぐに雨漏りが発生し、7年近く原因が分からなかった物件です。降雨量が多い時に、屋上直下のエレベーターホール天井から雨漏りが発生していました。建てた建設会社が色々修理をしたが止まらず、他社の防水屋さんに防水工事を依頼したが、やはり止まらなかったとのこと。

写真:屋上のキュービクル(高圧受電設備)

まず、目視で確認したところ、屋上に植栽やキュービクル(高圧受電設備)があり、水勾配が悪い上に排出口廻りに植栽がある事で、さらに水はけが悪いことがわかります。

キュービクル直下のエレベーターホール天井内部を確認するために点検口を開ける事にしました。

天井内部を確認すると、キュービクルの配線スペースが錆ています。このような状況から、キュービクル架台の防水納まりを確認したいところですが、キュービクルは高圧線が納まる容器なので感電のリスクがあり、簡単には調査できません。事前に関西電気保安協会に連絡を取り、調査当日にキュービクルの扉を開けてもらい調査しました。

キュービクル内部床に防水層が無いのは気になるところではあるが、架台(鉄骨)は錆て無いことや、床に雨水の痕跡も確認されない事から、雨水はキュービクル内部に浸入していないと判断できました。これで、キュービクル内からの雨水浸入の可能性は消えました。

次に、露出した床の防水層に問題があれば、毎回の雨で雨漏り具象が確認できる事から、キュービクル廻りにあるフェンス架台の不具合を考える。このように検証しながら原因を絞っていきます。

さらに、フェンス架台の設置方法(取り付け方法はさまざま)に注目したところ、床に架台を固定しているようであり、防水層にアンカーを打ち込み、防水層を貫通させている可能性がありました。

排出口廻りに植栽がある事や水勾配が悪い事で、大雨や長雨で水位が上がりフェンス架台に雨水が到達すると貫通部分(アンカー)から下の天井に浸出する。このように仮説を立て、散水調査による検証を行ったところ、ここが雨漏りの原因(浸入口)であることを確認しました。

仮説と検証を繰り返して原因を突き止めていき、今後の修補範囲や修理方法および現状の床のダメージについて検討していきます。

屋上の雨漏り原因2 (エキスパンションジョイント)

建物は築20年、雨漏りしていたため、5年前に防水を施工しましたが、最近になって雨漏りが再発したことで、オーナー様より調査依頼がありました。

現地で目視確認をしたところ、屋上の納まりに違和感を覚えました。通常、陸屋根やバルコニーでは建物の外廻りに笠木や手すりがありますが、本案件の建物には陸屋根の中央を仕切るように手すりと笠木が存在しています。

オーナー様にヒアリングをしたところ、元々は2棟の建物だったのですが、使い勝手が良い様に1つの建物に改装したようです。 なので、建物中央に別々の笠木が屋上の中央を仕切る様に施工され、さらにシート防水が中央を仕切る別々の笠木を覆うように施工されていますが、この施工はNGです。(上記右写真赤矢印の部分)

NGな理由は、2棟の異なる建物では揺れ方が違うため、笠木部分の防水層に大きな負荷がかかり破断します。なので基本的な用途や目的の趣旨は多少違いますが、エキスパンションジョイントの笠木を応用する必要があります。

解説

エキスパンションジョイントとは、構造体同士を分割し、地震の揺れなどでぶつからない様に作った継目です。例えば、大きなマンションに見える建物も、地震などの被害を防ぐため、棟と棟をジョイントでつなぎ合わせた構造物が多くあります。

この位置で間違いないと考えられますが、目に見える形でオーナー様に理解してもらうため、散水による雨漏りの再現調査を実施し、浸出を確認していただきました。

今回は、施工した業者の保証期間がある事から、以下の2点を施工業者にアドバイスをして調査は終了です。

・2棟の建物の揺れに追随できる防水など存在しないこと

・適切な部材を使用する必要がある事

以上、二つの調査事例を挙げましたが、いずれも調査を行わなければ根本的な不具合にたどり着けづ、雨漏りが止まらなかった可能性が高いと考えられます。

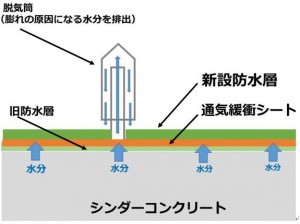

屋上・ベランダ防水の膨れ(通気緩衝工法)

ここから本題の剥離(膨れ)について解説していきたいと思います。冒頭でも述べましたが、どの防水工事が良いかは、既存防水や室外機・配管パイプなどの役物を見て、現場の状況で判断します。

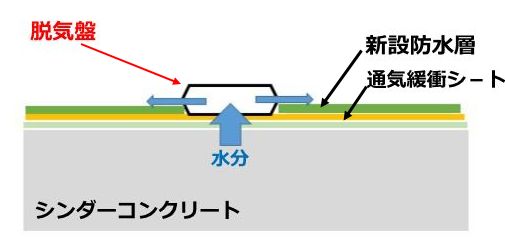

ただ、多くの雨漏り修理で学んだ事は、床内部の水分を外部に逃がす仕組みが必要であり、防水層の剥離(破断)を防止する事が大切です。(陸屋根など面積の広い床・既存防水の状況による)

剥離の原因は、以下の通りです。

・床内部の水分が太陽光で熱せられると水蒸気になり、外に逃げようとする力が働く

・昼に熱せられ夜に冷える事で伸縮を繰り返した防水層が破断する

このように、防水層の破断した箇所から、雨水が浸入して雨漏りをひき起こす原因になります。

床の大きさや下地の状態・形状の違いにより、密着工法でも問題が無い案件もありますが、基本的に通気緩衝工法なら剥離や破断のトラブルが少なく、防水を長く持たせることが可能です。

通気緩衝工法説明図

通気緩衝工法の施工と工程

通気緩衝工法の施工と工程は、まず既存防水の不具合を撤去し、カチオンフィラー(モルタル系の密着素材)を塗布する事で既存塗膜との縁切りを目的として施工します。この作業によって、既存塗膜と新設防水の干渉がある程度 抑えられ塗布したカチオンフィラーと防水の密着力を上げる事ができます。

カチオンフイラー施工後、通気緩衝シート及び脱気筒の設置を行います。写真1の脱気筒は、水分を外部に排出する理想的な施工位置から少し外れています。今回は、洗濯物など屋上の利用頻度が高く、脱気筒につまずく転倒の危険性を避けるためこの位置にしています。

写真2の白いマットが床から水分を逃がす通気緩衝シートです。最終的に水分は筒状の脱気塔(写真1:赤矢印)を抜けて外に逃がす仕組みです。

次に、屋上の雨水を樋に逃がす改修ドレンを設置します。もし、既存ドレン(排出口)が経年劣化してしまうと、ドレンの劣化部分から雨水が流下し、壁内部に滴下すると雨漏りが発生する事になるからです。

ここまでが新たに作る防水の下地処理になります。

- 防水層の剥離部を撤去

- カチオンフィラー(モルタル系の密着素材)を塗布

- プライマーを塗布

- ドレン設置

- 通気シートの設置

次に防水層を造る工程です。

ガラスマットの上にFRP防水樹脂を流し込みます。網目状のガラスマットは、建物の動きから防水層の破断を防ぐ効果があると共に、防水層の膜厚を一定以上および均一にする役割があります。

写真3の半透明の状態で防水機能としては完成ですが、樹脂は防水機能に特化しているため紫外線に弱く太陽光にさらされると、防水の劣化が一挙に進んでしまいます。そのため、着色と保護を目的としてトップコート(グレー)を塗布します。

壁と防水の取り合いは端末金物で防水を押さえこみ、防水と下地の間に雨水が回らない様に金物で防水を抑え込む処理をします。ただし、笠木がある場合は、写真4の赤矢印の位置(天端)まで防水を施工し、笠木を復旧する事から押さえ金物は使用しません。

(笠木の雨仕舞については、後で詳しく説明します)

- ガラスマット

- 防水樹脂

- トップコート

- 防水見切りに端末金物を固定して完了です。

単純にプライマー・防水・トップコートの3工程で済ませるものと、通気緩衝工法の様に9工程までおこなうものでは、金額に違いがあります。

ただ、屋根と同様に屋上やベランダは、夏の暑い日差し・冬の冷たい雨・雪などにさらされ、壁面の1.5倍の劣化が進みます。そのため、水分を含んだ床の施工は、脱気筒や通気緩衝工法などを取り入れる事が必要です。

注意1:新築での防水は新しい床下地との密着を考えると、通気緩衝工法を取る必要性は低い。

注意2:既存の塗膜防水がある場合につては、現場での状況判断になります。

防水下地が極端に悪い場合の事例

「10年以上、雨漏りが止まらない」と、ご相談があった現場の事例です。調査の結果から不具合があったのは壁だと分かりましたが、私が調査する以前は屋上防水に原因があると考え、過去2回の防水工事を行ったようです。

当然、雨漏りが止まらない事はもちろん、壁の浸入口より雨水が流下し一部が床(防水層)に流れ込むことで、日差しに熱せられた雨水は水蒸気となり、広範囲に膨れが広がっていました。

(後で説明しますが、それ以外にも不具合)

お客様より防水層の剥離(膨れ)を「このままほっておいて良いのだろうか?」とご相談を受け、協議の結果、新たに防水を施工することになりました。(10年以上悩まされた壁の雨漏りは修理完了)

問題は、防水の既存下地があまりにも軟弱な事から、通気工法であっても膨れる可能性がある点です。問題を解消するために、既存防水(床)の上に耐水ベニヤを施工し<、span style="color: #ff0000;">軟弱な下地と完全に縁を切り、新たに防水層を形成することにしました。

念のため、下地のムーブメント(動き)を考慮して、ガラスマット(白色)を2重張りにしています。防水施工の大事なところは、膜厚が厚く、しっかりと密着できる下地に施工する事が望ましい。

防水立ち上がりの不具合を解消する

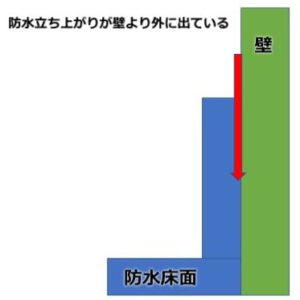

防水が剥離した二つ目の原因として、防水立ち上がりの不具合がありました。

上記写真01(赤矢印)は、防水の立ち上がりが壁より外に出ている事から、立ち上がりの天端で雨水を受ける状態になっていました。

これでは立ち上がり天端から雨水の浸入を許すことは目視でも分かるので、立ち上がりの天端に水切りを設置。

また、写真01(青矢印)の笠木は防水のみになっていたので、屋根下地のルーフィング施工後、屋根材にも使うガルバリュウム鋼板により、笠木を新設しました。

これで、すべての不具合は解消です。よく似ているようで、まったく同じ納まりの建物はなく、建物の状況と不具合に応じて柔軟に仕様を変更する必要があります。

床(防水)のクラックによる雨漏りと対応事例

何層にもウレタン防水が施工されていますが、根本的な下地処理に問題があり雨漏りが再発した事例です。

防水の下地としてモルタルを施工していますが、そもそも、施工したモルタルが砂のようにパサパサの状態で既存下地に密着しておらず、さらに、モルタルを取り除いてみるとかなり大きなクラックが確認されました。

上の動画を見ていただくと、リアルに下地の状況が伝わると思います。

まず、問題ある剥離部分を取り除き、クラックをUカットで広げてシーリングの打ちしろを確保します。

剥離部分を平滑にするためにモルタル系の補修材(白色部分)を使います。ただし、壁に使用するモルタルは床の補修には不適合です。

理由として、通常のモルタルは乾燥時に伸縮することから補修部分が新たなクラック(ひび割れ)になる可能性があるからです。そのため、伸縮率が低いモルタル系の補修材を使用します。

さらに念のため、ガラス繊維(ファイバーテープ)で剥離部を補強します。

クラック(ひび割れ)は、長い間、水分を含んでいることから、脱気筒(クラック先端)を設置し、床の水分を排気する仕組みを作ります。この後、ウレタン防水を数回に分けて流し込み、紫外線の劣化を防ぐトップコートを塗って完成です。

雨漏りが発生した場合の防水工事(注意点)

次に、雨漏りが発生した場合、通常の防水工事より様々な点に注意しなければなりません。現場の状況により施工方法の違いがあり、必ず必要というわけではありませんが、ただ、知った上で今回の工事に合わないから排除する事と、知らずに今後の憂いを残す事では大きな違いがあり、この辺についても解説しておきたいと思います。

1)笠木に手すりが飲み込んでいる場合の施工方法

手すりの根元が、既存防水の立ち上がりに飲み込む様に施工されている場合、手すりの根元に穴を開けて防水材を注入し、手すり内部の防水性を高めます。将来的に手すりが錆びて腐食し、手すり内部に雨水が回ってもある程度は安心ですが、そうなる前に鉄部塗装のメンテナンスをDIY(自分で施工)などで施し、錆がまわらない様にすることが望ましいと考えられます。

画像を最後まで見ると雨水が腐食した部位に雨水が溜まるか様子が分かります。

2)脱気盤でなく脱気筒を施工する理由と注意点

さて、次に脱気盤による不具合をお話します。脱気筒と同じように床の水分を逃がす脱気盤というものがあります。

脱気筒と違い、筒が突出していない事から、足がつまずく危険性は低いのですが、床からの高さが数センチ程度しかなく、降雨量が多いと床に溜まった雨水(プール状態)が脱気盤の水分出口より逆流し、通気緩衝シート内部に流下、さらに、シンダーコンクリート内部に雨水が到達すると雨漏りを引き起こす可能性がある事から、弊社では使用を控えています。

ただし誤解が無いように説明すると、脱気盤そのものの品質には問題はありません。ドレンに落ち葉・ゴミ等の影響で排出が悪くなっている事がない限り、床に溜まる雨水がベランダや屋上でプール状態になる事は、あまり考えにくい現象です。

ただ、昨今のゲリラ豪雨など以前とは気象の環境が変わり始めている事から、信じられない降雨量を想定すると脱気筒の方が安全であるという私の結論です。なので、現状で脱気盤が設置されている場合は少し面倒ですが、ドレン(排出口)のゴミ等の詰まりは、マメに掃除をする事が望ましいと考えられます。

3)笠木内部の雨仕舞と必要性(事例)

雨漏りが屋上から発生した事で 以前から付き合いのある建設会社に屋上の防水工事をオーナー様が依頼したようですが、防水施工後も雨漏りは止まらず、私に問い合わせがありました。確認すると笠木の腐食により雨水の浸入口となっていた事が確認されました。

オーナー様と建設会社の防水施工についての取り決め過程は分かりませんが、雨漏りが発生し屋上防水を改修する場合は、笠木部分まで防水を施工する必要性が高いと考えられます。

笠木を取り外すと笠木下地の天端に雨水が回り込んだ濡れ色のシミ跡が確認出来ます。

笠木下地に新しく防水を施工し今回は下地の形状が悪い事から、シート防水(上の写真) による施工で、笠木天端を巻き込む様に処理をしていきます。

笠木の高さを調整するために胴縁(木材)を使いこの時、ビスをシート防水に貫通させる部位には防水テープを貼り、ビスを防水テープに巻き込ませながらビス穴を塞ぐ状態にし、万が一、笠木内部に雨水が回り込んでも、ビス穴から雨水が室内に浸入する事を防ぐ配慮が必要です。

その後、笠木の復旧の段階で笠木天端にビス穴を開けない様に施工します。夏の日差しや降雨の条件下では屋根と同等に位置する事から2次防水の概念を取り入れて、笠木を扱うようにする事が肝心です。

4)調査と修理の分離発注のリスク

調査専門の会社があるとの事ですが、私の見解は修理が出来ないのに、なぜ、調査が出来るのか不思議に感じます。

そもそも、修理をするために調査が必要であり、「ここの穴から入ったので、ふさいでください。」などという単純な指示では不十分です。建物の納まりの不具合を確認する為に検証が必要になるので浸入口を見つけるだけでは、修理範囲を正確に確定できません。

また、調査と修理を分離発注したリスクとして、修理をしても雨漏りが止まらない場合は、修理業者は「言われたとうりにした。」と主張するし、調査会社は「修理の仕方が悪いのだ。」と、なります。結局、双方の言い分にお客様が困ってしまうので、窓口を同じにして 、責任を持って工事に挑んでもらう事がベストです。

費用と希望耐用年数

| 工法 | 費用50㎡~100㎡程度(下地調整別途) | 希望耐用年数 | 防水工事・工法の特徴 |

|---|---|---|---|

| ウレタン防水 | 5500円~8500円 | 10~12年 | 改修工事としては一番ポピュラーな仕様で伸縮性に優れている。 |

| シート防水 | 6500円~9000円 | 10~13年 | 工期の短縮がはかりやすい。 |

| FRP防水 | 6500円~8500円 | 10~12年 | 軽量で耐水や耐候に優れているが、建物の揺れに対しては考慮する必要があり。 |

| アスファルト防水 | 8500円~12000円 | 15~20年 | 希望耐用年数は長いが、保護モルタルにより床に荷重がかかる。 |

ここまでのお話で下地調整等の重要性を理解していただいたと思います。工法や金額は雨漏りの状態を考慮しながらスペック(防水を重ねていく仕様)を組んでいく事から、一律の金額ではありませんが、お客様の一つの目安になるように簡単な表を作ってみました。また、保証期間については雨漏りと塗装工事の保証のページに詳しく解説しています。

まとめ

原因を目視で確認するとお客様から「プロだから見ればわかりますよね?」と、よくいわれますが、実は似ているようで全てが同じ経路をたどる訳ではありません。雨漏りを人で例えるなら、人としての特徴は同じでも顔や性格まで全て同じ人が存在しない様に、雨漏りにも個性があり、通り一遍の付き合いでは上手くいきません。調査をして、問題のある部分を絞り込み、現状の変更を施す必要があります。

以上を持って防水工事に伴う下地処理の必要性と注意事項の解説を終わりたいと思います。