雨漏りが起きた時に自分でできること

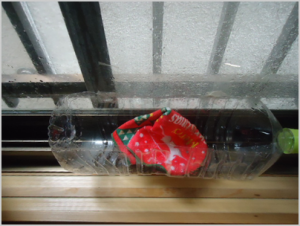

まず、雨漏りを確認したときは、出来るだけ慌てず壁や床を濡らさないようにしなければなりません。天井であれば床にバケツ等が有効に思えますが、サッシ額縁下端にはバケツを置くスペースがない事からペットボトルをハサミで輪切りにし、切り抜いた容器の中にハンカチを置いて滴下する雨水が跳ねないように設置します。

このように被害の拡大を防いだ後、1.風向き 2.降雨量(ぽつぽつ振っている時も漏れるのか、それとも大雨の時だけか?) 3.頻度(気が付いてから何回漏れたか?)などを確認していただければ雨漏り調査を行う場合の参考になります。

DIYで孔(穴)やひび割れを埋めるという発想は危険

シーリング(コーキング)等で疑わしい箇所を自分で補修(DIY)する事で雨漏りが止まる事もありますが、基本的に二次防水を突破して室内に雨水が浸入している状況では、外皮の一次防水をシーリングしても根本的な解決には至らず、状況を悪化させる場合があります。

例えば、写真1は私が修理をおこなった現場ですが、当初、雨漏りが発生した事で、お客様が「パラペットをシーリングで補修を行った」との事でしたが、数年後、同じ位置から雨漏りが発生しました。この事で「プロに頼んだ方が良い」と初めて判断し、私が調査を行ったところ浸出口直上パラペット(立ち上がり)の外皮を外すと壁内部合板、さらには躯体である横架材(おうかざい)まで腐朽が進行していました。(写真1参考)

もし、初期の段階で不具合を修理していたら横架材(構造材)まで被害が広がる事は無かったはずです。他のDIY(換気口の取り換え・室内の壁を塗る等)とは違い、正確な浸入口を確認する事はプロに依頼する事であり残念ながらDIYでは困難であると考えられます。

次に雨漏り修理の事例を幾つか上げながら、お客様が雨漏り修理とは実際にどのようなものかをイメージできるように解説していきたいと思います。

事例1 棟瓦からの雨漏り

建物は築40年、2F和室天井に雨漏りが発生した事で原因を確認したところ陸屋根パラペットの棟瓦が原因であることが確認されました。

既存の瓦・水切り 瓦・水切り・土を撤去後、防水が出来るように下地を作る(木部)

既存の瓦・水切り・土を撤去すると、棟瓦の位置に二次防水の概念は無く空洞でした。既存と同じ施工では雨漏りが再発する可能性が高いので、新たに棟瓦の位置まで防水を施工が出来るように防水下地を作ります。

防水下地の完成 パラペットの瓦撤去しガルバリウム鋼板施工

また、パラペットの瓦も撤去し、新たにルーフィング(屋根の二次防水)およびガルバリウム鋼板の屋根に変更しました。

既存棟瓦の位置までFRP防水を施し、更にガルバリウム鋼板のルーフィングを陸屋根側の天端(既存の棟瓦の位置)に巻き込むことで防水の連続性を確保します。これで解決したと言いたいところですが、そうではありません。

西側に隣と外壁を共有している部位があり、この部位を納めるには隣の外壁(トタン)を外して施工する必要があるが、築40年以上は 経つ隣の壁を外すと何が起こるかわからない。最悪、復旧できなくなる可能性、また、西面で隣の家から雨漏りが起きると私が「壁を外して施工した事が原因ではないか?」と考える可能性すらある。

今回の雨漏りは西側の取り合いとは逆方向の東側和室天井の浸出であり、お客様にリスクを伝えて隣の壁は外さず、瓦一枚分は既存のまま残す事になった。とはいうものの、既存の棟瓦より雨が若干でも浸入している可能性は否定できず、西側取り合い棟瓦を外し防水テープと板金で補強だけはする事にしました。

取り合い瓦の内側にある捨て水切りは生きていたので瓦を戻して漆喰を施し、まずは問題が 無い状態にしました。

正直、スッキリとした納まりではないのですが、お客様と近隣のトラブル原因になる事は避けた方が良いと考えます。

最後に室内天井の合板(下地)を施工して和室天井模様のクロス(張り紙)を貼って完了。

注意:一般的に天井材(木目)はプリント合板を使用している事から直接クロスを貼ると天井材とクロスの密着が悪く、剥離する可能性が高い事からクロス下地(合板)が必要です。

事例2 雨漏りの応急処置のリスクを考える

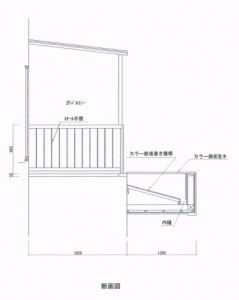

手すりの下にある笠木・ベランダ防水の不具合・内樋(壁の内側に樋を施工し雨水を排出する樋)を設けている事が原因、特に内樋は排出の許容範囲を越えると室内に雨水が回り込む厄介な構造です。

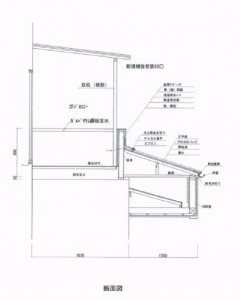

修理提案は、手すりを撤去し、壁を立ち上げ、立ち上げた壁から屋根を新たに施工し内樋の屋根部を無くしてしまう事を提案しました。簡単ですが、①が現状の断面図で②が修理後の断面図になります。

→

→

① 修理前断面図(現状の断面図) ② 修理後断面図

10年近くシーリング(コーキング)による応急処置で雨漏りが止まらなかった事から、「根本的な解決が必要」という弊社の提案にA様も理解していただきました。ただ、長い年数の経過から躯体の損傷が気になり、天井裏の確認を取りますが雨漏りが怖い所は実際に解体をしてみなければ内部の状況が解ら無いことです。

もちろん、多少のリスクがある事はA様にも事前に伝えていましたが、工事が始まり実際に笠木を外したところ、雨漏りとは反対側に位置する梁および垂木がシロアリに食われて無くなっている事が判明、ようするにバルコニーの床は落とし穴状態にあり、いつ崩れてもおかしくない。A様は中古で家を購入したことから推察すると、以前のオーナーがシロアリの発生後に駆除だけして、家を売った可能性が高いと考えられる。

腐朽(ふきゅう)はかなり進行しており雨漏り修理以前に躯体の補強工事の必要があるが、現在の見積もりは雨漏りを治すものであり、躯体の修繕費は入っていません。なので追加費用が発生する事になるのですが「あまりにもA様に話しにくい・・・」

とはいうものの、バルコニーの状態が非常に危険であり「知った以上、報告せざるを得ない」ことを正直に伝えました。結果的にご理解を頂き追加工事を進める事になりましたが、間違いなく今年一番、神経をすり減らす工事になりました。修理が終わった後、A様に飲みに誘われた事を考えると喜んでいただけたと思います。

事例3 防水(バルコニーからの雨漏り)

修理箇所はバルコニーの防水ですが、発注までの時間は何と15分でした。お客様はゼネコンの設計部門に勤務されており色々なホームページを確認して私の記事が正確である事、なおかつ正しく雨仕舞の考え方が明記されている事で納得し「問い合わせの段階でほとんど決めていた」との事でした。

写真1 写真2

工事はバルコニーをFRP防水で塗布する仕様ですがその前に既存防水の剥離部(写真1)を撤去します。撤去後、この上から防水を直接施工するのでは無くカチオンフィラー(写真2)で密着性を上げること、また剥離部分を切り取った凹凸部分を平滑にするために下地調整を施します。

写真3の赤の矢印の位置は防水層のエンド(終わりの位置)、ここが経年劣化をすると防水の先端(エンド)が浮いてきます。これを抑える為に、エンドの位置にL型アングルで固定します。さらに、手摺の根元にも樹脂を注入して手すりから雨水が浸入しないように予防して完了です。

参考動画:バルコニー(ベランダ)手すりの雨漏り原因

まとめ

上記事例で雨漏り修理がどのように施工され、どのような問題が出てくるかを理解いただけたでしょうか。経年劣化による雨漏り予防工事(屋根・外壁塗り替えリフォーム工事)とは根本的な考え方と異なり、建築された当初の不具合を正常な状態に戻す作業が雨漏り修理の基本です。

雨漏りが発生したにも関わらず予防工事(屋根や外壁の塗り替えリフォーム工事)を行った事で、さらに浸出量が増え状況を悪化させたという相談を受けた事もあります。こうなると、一度塗り替えた壁を取り外して修理を行い、さらに、新設の壁を塗りなおすといった余計な工事および金額がお客様にのしかかります。

そうならないためにも、冒頭でお話しした「雨漏り修理のイメージ」をお客様が持ち、業者が予防工事を進めているのか、それとも、雨漏り修理を進めているのかを判断してください。不安を煽るつもりはありませんが、雨漏り修理は、かなり特殊なジャンルであり全国各地域でそれほど多くの専門業者がいるわけがありません。

以上を持って「再発しない雨漏り修理と考え方」についての話を終わりたいと思います。もし、工事会社について迷われる方は下記の記事もご確認ください。